明けましておめでとうございます。

月に1.2度しか更新しないブログにも関わらず、

ご訪問いただき本当に感謝いたします。

今年も、目の前の子達から学んだことをシェアさせていただきたいと思います。

Contents

まんまりえ今年の目標

さて、年初ですから一つ今年の目標を掲げてみたいと思います。

Sun(小5)が1年前程前から自宅英語学習を始めたことをきっかけに、

私も英語の学び直しをしてきています。

去年一年間は英文法のオンラインスクールにも加入したのですが、

具体的な目標がないとなかなか学習に向かうモチベーションが保てないことを痛感・・・。

英検にチャレンジします!

高校時代に準2級までは取得していましたが、

私は、感覚で読む癖があり、これ以上進むのは無理・・・と断念していたのでした。

あれから、早20年以上・・・。

英検の2級の過去問2021年のものを解いてみました。

結果は正答率30%にも届かないくらいの散々な出来でした(´;ω;`)

20年以上前は4技能(読む、書く、聞く、話す)なんてあんまり言われない時代でしたしね・・・。

まぁ、現状は伸びしろ充分!ということで。

第1回試験まではまだ3か月5ヶ月くらいあるので、

まずは中学英語からやり直しています。

参考にした書籍はこちら。

この本は全く英語が分からないままに留学し、

猛勉強の末にカリフォルニア大学バークレー校を卒業し、

帰国後は料理研究家として活躍されている行正り香さん。

彼女が英語を習得していった方法で学べる「カラオケEnglish」。

壁打ちトレーニングをするように、

声を出し続けることで英語が話せるようになるセルフラーニング教材。

“英文法の例文を声に出す練習” をくり返すことで、

発音と文法を体で覚えてしまおうというコンセプトです。

やってみると、例文を繰り返すところまではスラスラいくけれど、

英訳するところで「うっ」なるんです。

さっきまで目にしていた英文を英訳するときに、自分の実力を思い知ります(~_~;)

実際にアウトプットしてみると、「分かったつもり」だったことを知るんです。

仕事で、学習指導補助している場面でも、

「で、今日の授業では何がわかったの?」と授業の最後に振り返りとして、

言語化してみることは重要と先生方が仰いますが、

実際にアウトプットしてみることで分かるんですね。

これと並行して、すっかり忘れている単語のインプットも行います。

とにかく反復が大事と言うことで、コツコツ進めます。

Sun(小5・11歳4か月)の最近の様子

子育ち理論では、9.5歳くらいから情操(何かに対しての興味が持続すること)が出てくる、

と言われています。

Sunのもっぱらの興味は料理です。

私が日々使っていたクックパッドのアカウントを

Sunに譲りました。

Sunのアカウントはコチラ。(よろしければフォローしていただくと励みになります(笑)

夏休みの課題で「給食メニューコンクール」がありました。

地元素材を使った給食のメニューを考えるというものです。

彼女はいろいろなレシピを読み込んだ上で、レシピを作り上げました。

それが、アイディア賞をいただき表彰されたと喜んでいます☆

毎日何か作らないと落ち着かないんだよねぇ。

というSun。

「つくれぽ」に作った料理を載せています。

料理は消えモノなので、ポートフォリオ的な意味で載せていますが、

「いいね」がついたりする機能もあり、よりモチベーションになるようです。

寝る前の日課の英語学習(Duolingoと英単語学習)も続いています。

新しい習慣はどうやって日課に入れ込むか、だけを手当てすれば、

一定のリズムの中で過ごしている子育ちっ子は定着しやすいことを実感中です。

Moon(小2・7歳11か月)の最近の様子

Moonの情報処理特性としてSunとは大きく違いがあることは既に過去記事でもお伝えしています。

なので、どんぐり問題も0MXから1MXには進まず、

金森先生のS6級をやっています。

しかも、1問を何日にも分けて1日1文ペースです。

絵を楽しんで描く。

絵を動かして考えること。

これがすこ~しずつ出来つつあります。

あとは、参考にしているのがこちらの書籍。

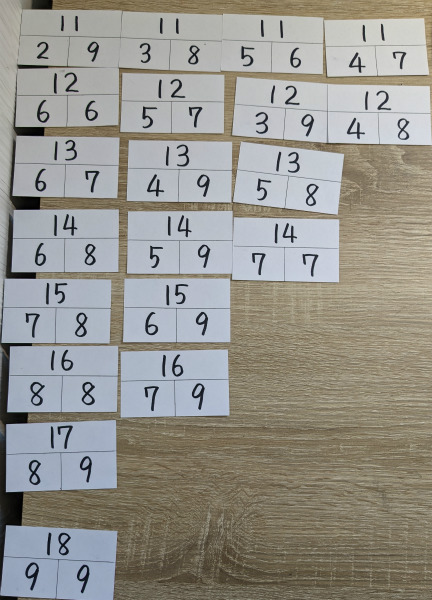

筆算では、20までの合成分解がスラスラできることがポイントです。

それはカードを私がどこかの数字を指で隠しながら、フラッシュ計算。

今はまだ2分半くらいかかっているので、タイムを計りながら毎日取り組みます。

そして、2年生の算数の山場の九九はこのどんぐりの「三角計算」で覚えました。

視覚空間型の彼女は目に焼き付けることは得意のよう

(教室にお友達の自己紹介カードが壁に書いて貼ってあるそうですが、

どのこの誕生日もほぼ覚えている)で、1週間くらいでマスター。

学校の九九検定では先生の前に立つプレッシャーや、

口がまわらなかったりであまり進みは良くなさそうですが、

毎日1枚の三角計算は並びで1分程度、ランダムで2~3分でできて、

ミスもほぼなくなってきているので良いと思っています。

上記の書籍では、学年における要点を家庭でどのように復習したらよいか、

具体的な方法が書かれているのでおススメです。

最近妹から紹介されたのが、こちらの書籍。

かつて塾通いなしで、名門中学に合格した現在高校生のぎん太くんが、

お母さんがどのように学習場面で関わってくれたかをマンガに描いたものです。

ぎん太くん曰く

「僕の母は遊びを学びに変える天才!」だそうです。

この書籍は中学受験を主眼にしているので、全部やろうとするとすごくプレッシャー・・・。

でもお風呂に地図を貼ってしりとりをするとか、

ペットボトルで遊んで物理を学ぶとかヒントはたくさん!

さっそく我が家もお風呂に貼る地図と、

防水スピーカーを注文しましたよ♪

視覚空間型の子は座学が向きません。

なので、日常にどう学びを入れ込むか・・・工夫のしどころです。

そんなMoonの情操的興味の方向は「ものづくり」です。

最近は、夏頃から裁縫に興味が出てきて、シュシュを作ったり、

フェルトでバッグらしきものを作ったり・・・。

冬休みに入って、YouTubeの手芸教室動画でポーチを作りたい!

ということで、材料を揃え、水張りをしたり、接着芯を貼ったり頑張っていました。

しかし、ミシン縫いが必要な工程を手縫いでやろうとして

できないよぉ!!

と泣く泣く断念。

来月のお誕生には祖父母たちとも相談して、

長く使えるようなミシンを誕生日プレゼントにしてあげようと思います。

Ocean(年少・4歳7か月)の最近の様子

11月から保育園でも昼寝がなくなり、

土日のどんぐりタイムも参加するようになりました。

そんなOceanはどんぐりタイムでは、くもんの「たんぐらむ」で遊んでいます。

大好きなものは工事現場。

見つけたら15分は動きません。

じいッと釘付けになります。

4歳半を過ぎた辺りから、

静かにすべき場面(買い物、病院での診察、お話を聴くなど)では大人しく、

思いっきり活動する場面(遊びの場面)では活動的に、

行動の静と動のメリハリがついてきたように思います。

それは、日課の安定により、身体のリズムが整えられ、

先を見通す力がついてきて、

場面に合わせた行動をとれるようになったのだな、と思うわけです。

Oceanのおこづかいスタート

夏に「キッズマネースクール」というイベントに参加したときに、

「お金というものの存在に気づいた時(買い物をするにはお金が必要と知った時)

からお小遣いを与えて金銭感覚を養うと良い」というお話を、

ファイナンシャルプランナーの方からお聞きしました。

そして、10日ごとのおこづかい支給日

(Sun200円;所持金5万5千円以上。Moon100円;所持金5千円以上)には、

Oceanも、おかねほしいな。

と言うようになっていました。

おこづかいってね、自分のことは当たり前にできて、

家族のために働く人がもらえるものだよ。

と話しました。

Oceanもはたらく!

ということで、10日ごとに50円支給することになりました。

今年も親戚からお年玉(計15000円超)を頂いたので、1万円は貯金に回し、

5000円はおこづかいにまわすことにしました。

帰省から戻ってくると、Sunは収集中の「銭天童シリーズ」2冊、

Moonも「魔女のナニーさんシリーズ」2冊を買いに書店へ。

ぼくも、おこづかいで本かう!

と意気込み、棚を見て回ります。

最初に選んだのは、「はたらくくるま」の音声付きの本3500円+税。

これ、何円?

今Oceanは紙のお金5枚もってるよね。

これをかうと、残りは1枚になっちゃうな。

え?すくない!

これはやめよう。

次々にこれは?これは?と選び、最終的に1500円+税のものに決めました。

帰ってきたら、おこづかい帳をつけ、

現金と合っているか確かめます。

「おうち遊び勉強法」の書籍の中で、

ぎん太くんの弟二人のうちの上の弟くんのコンちゃんは、

小学校1年生なのに、割合の計算がパッとできてしまうくらい

超絶に算数が得意だそう。

ぎん太くんがその理由について分析しています。

(1章「ドリルなんか不要!計算力は”お金”で鍛える!」P50~)

園児時代には、週末実家に預けられることが多かったそうです。

祖母と伯母が面倒を見てくれたそうですが、遊びに行くときに、

お金を払ってあげるのではなく、5000円を渡して、

自分で電車賃も、博物館などの入場料も、飲食代も自分で払わせたそうです。

「カーズのトミカ600円と、ガチャガチャ200円・・・帰りの電車賃が足りない!」

とか本人にやらせて金銭感覚を磨いたそうです。

私が思うに、コンちゃんの情報処理特性は視覚言語型だから

抽象的なお金の概念をパッとつかめたんだよなぁとは思うのですが(;^_^A

しかし、経験的にも大きな数の計算でもお金に変換すると考えやすくなるのは確かです!

12月(4歳6か月)からおこづかい制を導入したわけですが、

買い物に行ってもむやみに「あれほしい、これほしい」がなくなりました。

「おこづかい貯めて買おうね」で済むんです。

まぁ、ひとつきに150円しかもらえないので、

お年玉というボーナスを少しずつ遣っていくわけです。

しかし、金銭感覚を養うことはもちろん、

残金とにらめっこしながら、

「本当に欲しいのか?」と自分の気持ちをコントロールしていくのには、

おこづかい制は有効だと思います。

さて、こんな感じで2023年も楽しくやっていこうと思いますので、

今年も当ブログもよろしくお願いします。

コメント